穀物の避けて通れない問題は、長期保存に伴うカビ毒でした。

日本の夏場のように、湿気が多く、気温が高いとカビの繁殖は避けられません。

その対策として、穀物には収穫前後(pre- and post harvested)に防カビ剤が噴霧されます。

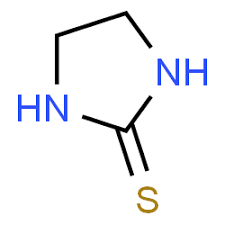

よく頻用されている防カビ剤に「エチレン・サイオユーリア(Ethylene thiourea (ETU))」があります(中国は主要な生産国)。

この防カビ剤は、甲状腺ホルモン産生をブロックし、甲状腺機能を低下させます。

さらに保護ホルモンであるディハイドロテストステロン(dihydrotestosterone (DHT))の合成を低下させます(Genes Nutr. 2017 Feb 16;12:6)。

これはハゲ・脱毛の特効薬の「フィナステライド(Finasteride):商品名プロペシア」と同じ作用を持っているのです。

このように防カビ剤そのものが、糖のエネルギー代謝を低下(=免疫抑制、炎症)させる原因となるのです。

新型コロナウイルス感染も、このような人工的な環境汚染による免疫抑制という下地があって初めて成立するのです。

カビ毒および防カビ剤の悪影響を考えると、やはり長期保存・遠隔地への輸送など大量生産・大量消費というシステムそのものを見直す必要がありそうです。

食品のカビの問題に最も効果があるのは、地産地消であることは間違いありません(^_−)−☆。

-400x400.jpeg)