妊娠34週未満の出産の未熟児に発生する呼吸障害があります。

これを「呼吸窮迫症候群(RDS)」と呼んでいます。

肺が未熟な状態であり、空気を入れる肺胞(肺の袋)がつぶれるため、呼吸ができません。

このときにステロイド(コルチゾール)を使うのが現代医学の標準治療となっています。

学生時代は棒暗記していただけで、なぜステロイドを使用するのかをまったく理解していませんでした。

今では、プーファで起こる肺の炎症を一時的に止めるには、つまり短期的には有効であることが理解できます。

しかし・・・・・

これはあくまでも短期的なもので、長期に使用すると負の側面が全面に出てきます。

驚くことに、未熟時に起こる「呼吸窮迫症候群(RDS)」の予防ということで、早産の可能性ある妊婦さんにステロイドを投与するということが「治療ガイドライン」にあるのです。

OMG!

あくまでも”治療”ではなくステロイドの”予防”投与です・・・・・・( ;∀;)

これは私も実際の新生児の臨床現場をあまり見ていないので、つい先日まで知りませんでした。

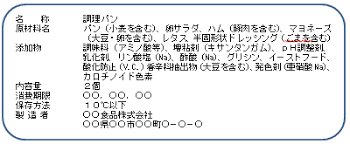

今回、この妊婦さんに対する予防的ステロイド投与の結果を調査した研究結果が報告されました(PLOS Medicine, 2019; 16 (2): e1002746)。

その結果は、私が長年お伝えしてきたサイエンスの基礎にぴったりと符合する内容でした(^-^)。

生まれてきた新生児は、ステロイド投与がない新生児と比較して低体重かつサイズが小さくなっているのです。

ステロイド投与を受けた超未熟児で61.54 g、未熟児で222.78 g、早産児で159.25 g、正産児で 91.62 gの体重減少となっていました(早産の危険のある妊婦にステロイドを投与しているが、実際には正期産もあったということ)。

もちろん脳のサイズも小さくなります。ヒトの脳のサイズと機能は比例します。

つまり、その子の心身の発達を妨げたということです。

OMG!

これはとんでもない話です。

早産するであろうと予測した妊婦にすべてステロイド投与すること自体が「治療ガイドライン(偏ったエビデンスで構成されている)」に書いてあるからといって認められるものではありません。

周産期、つまり母胎にいるときの胎児への影響は、その後の人生を左右するほどのインパクトを持ちます(エピジェネティック変化といいます)。

さらには、そのインパクトは子孫まで受け継がれるのです(基礎医学シリーズ『遺伝子総集編』)。

幼少時にでさえ、アトピー性皮膚炎や喘息でステロイド投与を受けると、後に本物の難治性アトピー性皮膚炎や閉塞性肺疾患(COPD)になります。

それが胎児のときにステロイドを投与してしまうのですから、胎児の組織形成を根本的に変えてしまうのです。

さて、この恐るべき治療ガイドラインはこれからどうなるのでしょうか?

何十年先かにはこのようなガイドラインは廃止になっているはずですが、それまで投与されていた人の人生を変えた事実は消えません。

あとは、残りの人生で少しでもそれを挽回すべく、「健康の場」を創って、胎児期のステロイドの悪影響を消し去ることしかありません。

この胎児期の刻印も、その後の人生で塗り替えることが可能なところが生命のダイナミズムであり、唯一の救いといえるでしょう(^_-)-☆。